岩手県のさんさ踊りは、江戸時代初期の盛岡浄化形成の頃から、盛岡や周辺地域の民衆の盆踊りとして踊られて来た

ものです。当時、三本柳地域は城下町への米や野菜の供給地として栄えたところであり、文化的交流が盛んに行われ、

さんさ踊りも早くから取り入れて平野神社境内などで踊ってきたと云われています。

1700年代後半になると、

踊りの上手な住民が「踊り連中」一団を組織し、家々を回り先祖供養のため踊り歩いたと云われ、1804年頃、盛岡藩第11代当主

・南部利敬公の奨励により、踊りの基本が改良され、新作も合わせ33種の踊りに仕上げられて、見前の三本柳の地に「永久に

保存せよ」と一巻の巻物が授けられたと云われています。

以来200年以上、先祖供養や娯楽を目的として三本柳の

有志によって継承されてきたのが、「三本柳さんさ踊り」です。

現在も、1967年結成の「三本柳さんさ踊り保存会」

による練習・指導・発表等の継承活動が精力的に行われています。また、2011年、三本柳さんさ踊りは岩手県指定無形民俗文化財

に認定されました。

三本柳さんさ踊りは、以下の33演目からなります。

・基本踊り 1~7

・田植え踊りくずし 1~2

・神楽くずし 1~4

・剣舞くずし 1~5

・しし踊りくずし 1~5

・踊り返し 1~5

・甚句踊りくずし

・引きは

・歩み太鼓

・歩み太鼓の礼踊り

・礼踊り

このほかに、甚句踊り、囃子舞、折敷舞を伝承しています。

踊りの特徴としては、手足の上下の所作が多く、踊りの古体・原形(歩く動作)を残していると云われます。右手と右足、

左手と左足を同時に振り下ろす所作を歌舞伎ではナンバといい、所作が大きく表現される踊り方で、三本柳さんさ踊りにはいたる

ところにこの所作があります。重心を深くしてから一気に跳躍する動作もあり、激しく躍動的な踊りでもあります。

踊りの形式は円舞式で、楽器は太鼓と横笛の2種類です。円の中心を向くように輪になるため、後ろ姿を見せた状態

であるこが多く、揺れる腰帯が注目されます。太鼓は打点をそろえて叩くことで音が大きく響きます。笛は、立笛と踊り笛に分かれています。

踊りを披露する舞台も様々です。神社、お祭り、海外など、場所や雰囲気によって踊っているときの心持ちが変化することも

あるようです。

衣装は、かつての旅装束姿・巡礼姿と云われ、蓮華の花笠、浴衣、手甲、脚絆、黒足袋などを身に着け、

肌をあらわに見せない工夫がなされています。

腰帯の五色(黄、桃、紫、水、赤)は古代中国の陰陽五行説に由来すると云われ、

魔よけの意味を持ち、無病息災や家内安全を祈願したものと云われています。

笠にあしらわれた蓮華の花は、泥沼に

生じて美しい花を咲かせることから、古来より仏の悟りをあらわす仏教のシンボルとして親しまれています。

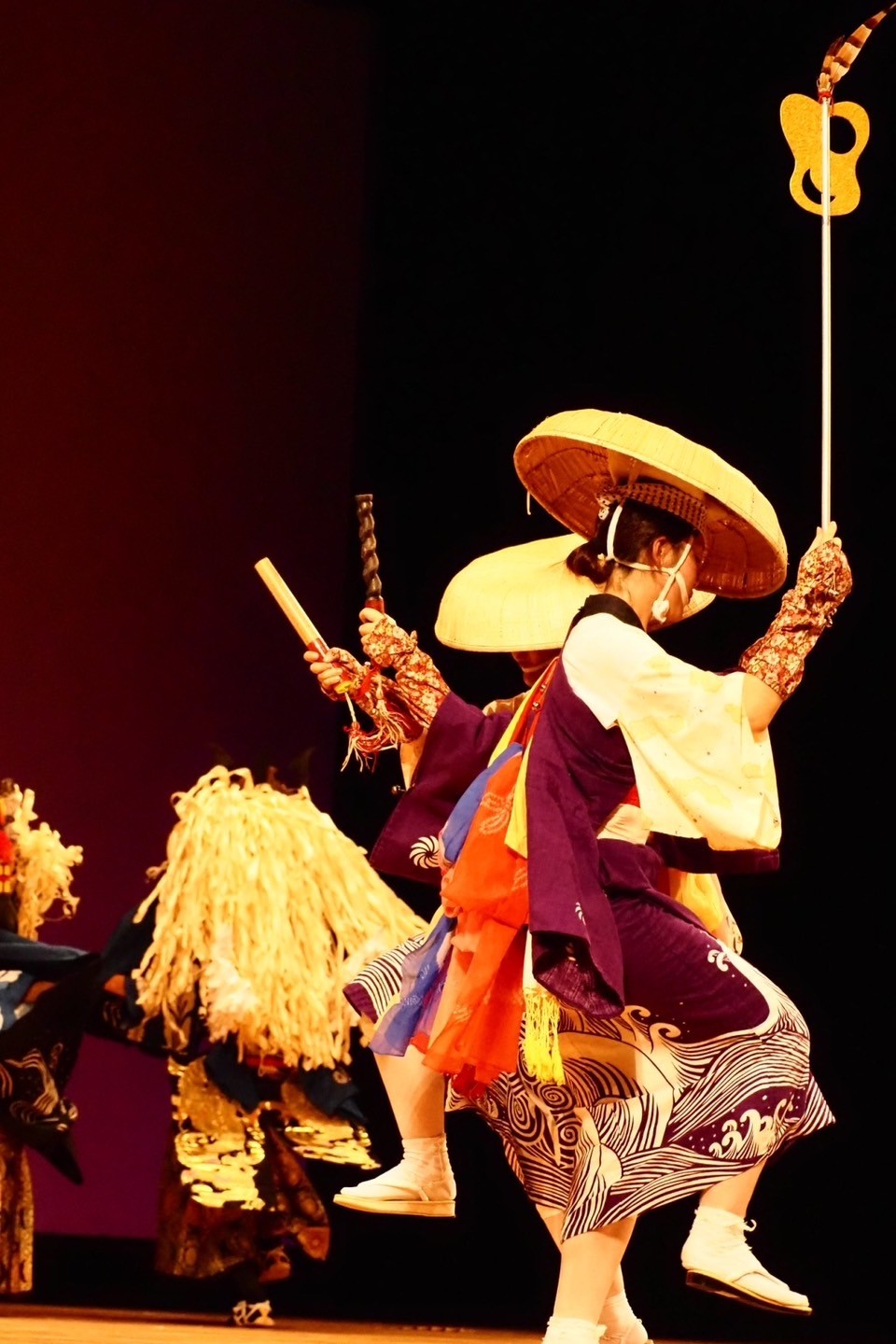

踊りを先導

する道化役の

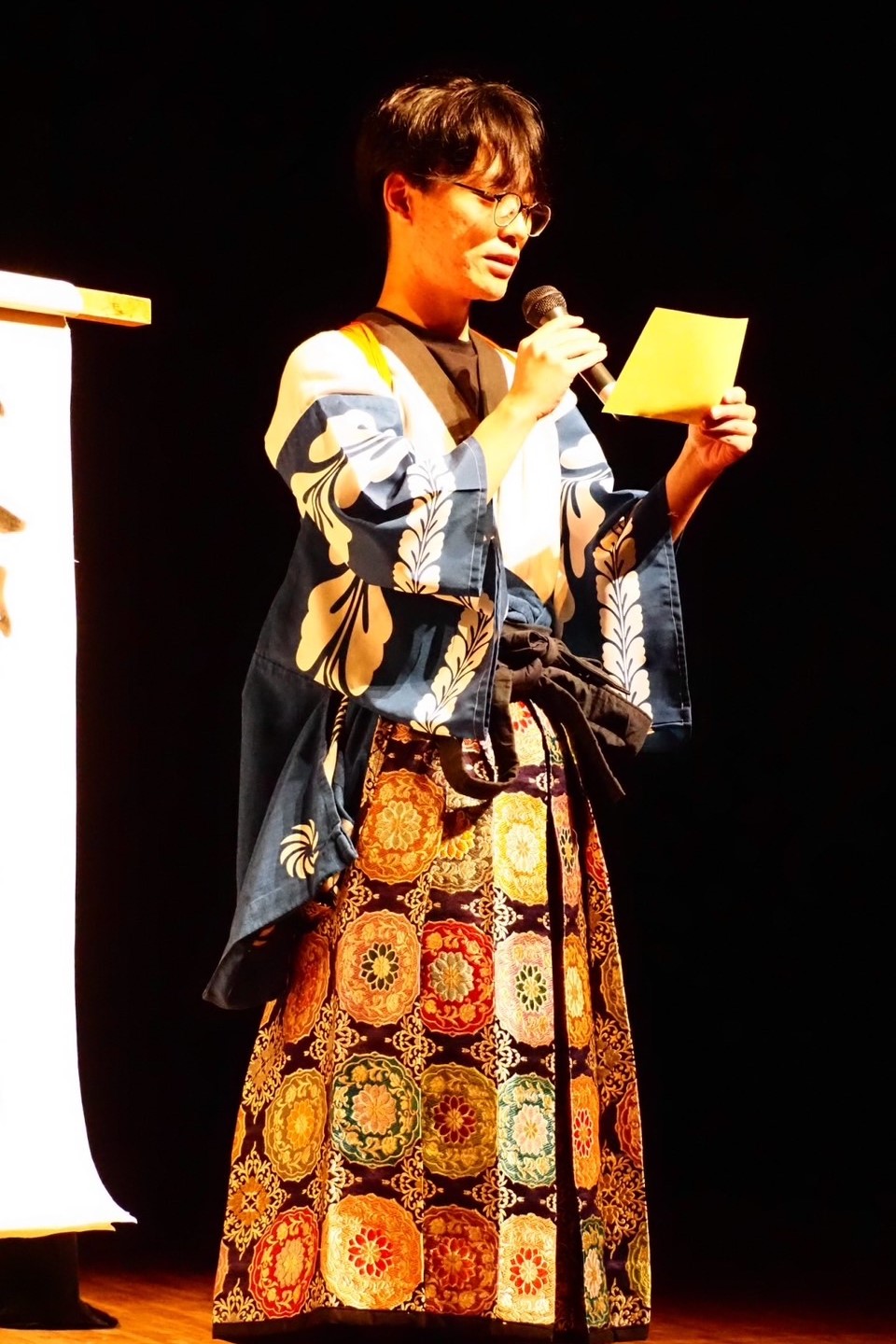

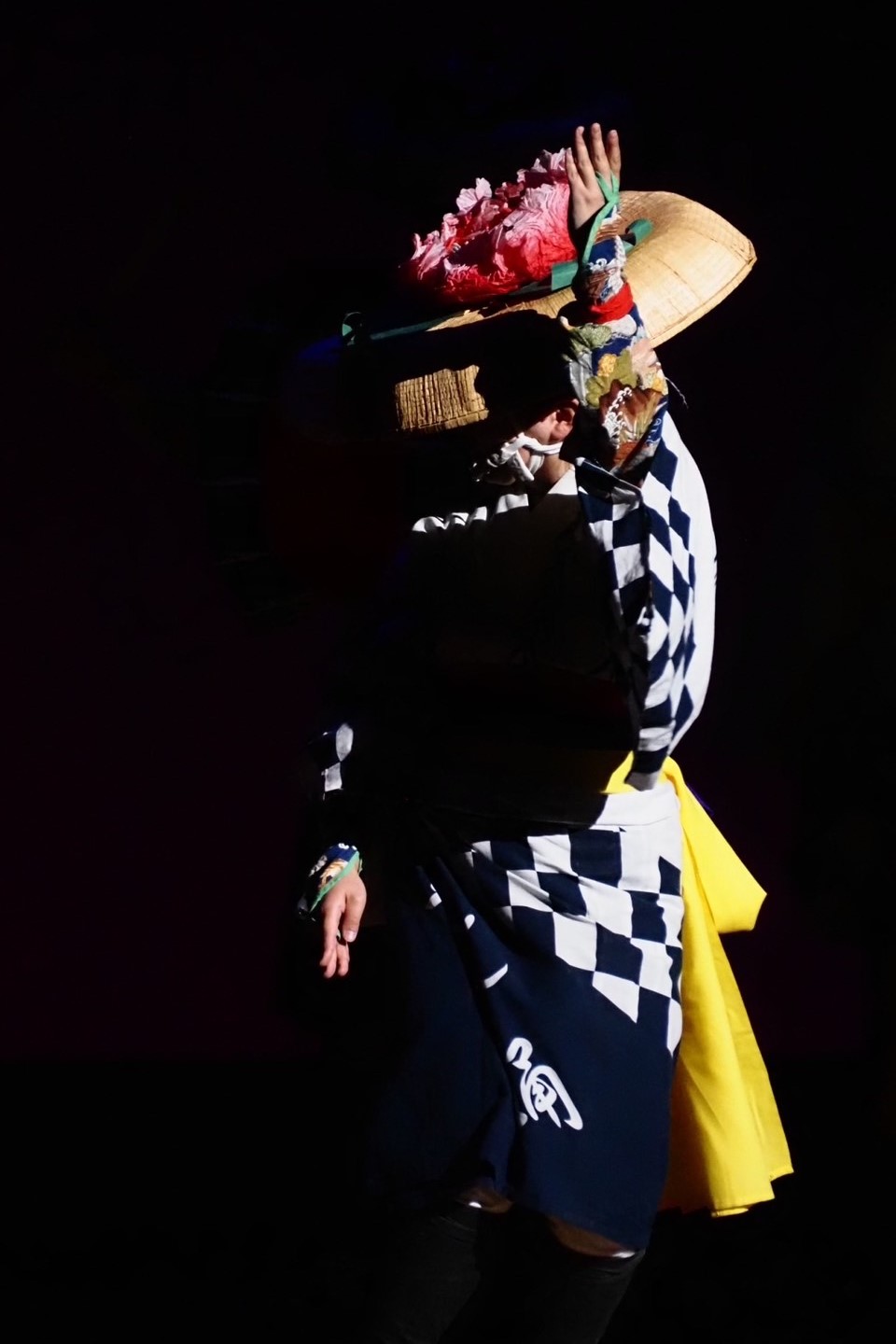

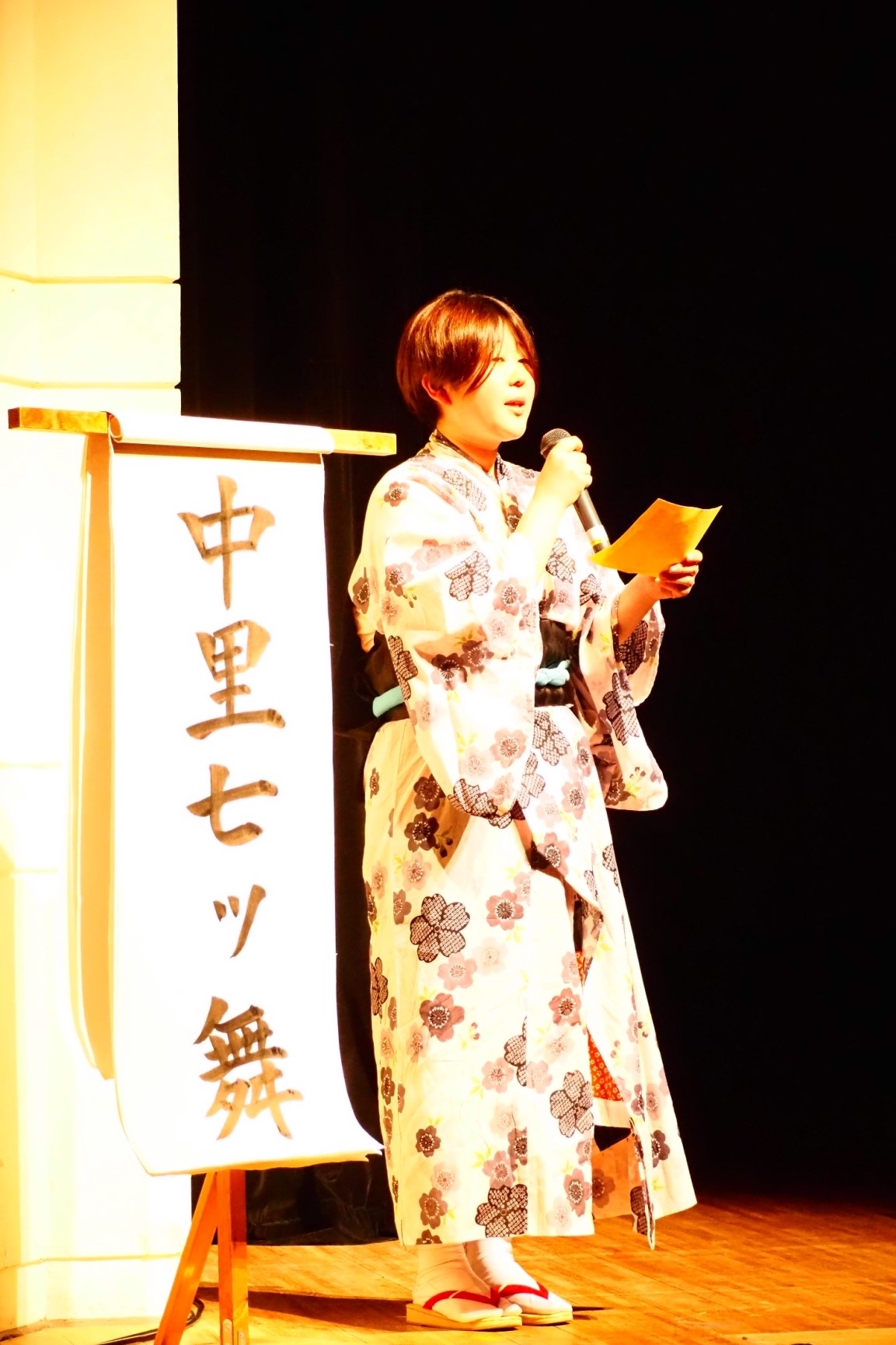

中里七ツ舞は、天保時代(19世紀初頭)頃から、岩泉町中里地区に伝わる七ツ舞で、五穀豊穣・家内安全・大漁を

祈る勇壮活発な踊りです。中里七ツ舞は

当時、中里神楽の後継者であり、神楽太夫と呼ばれた

武田新九郎が創始し、1940年(昭和15年)頃まで踊り継がれ、何度か舞うことはありましたがその後衰退時代が続きました。1988年

(昭和63年)に見事に復活を遂げ、地元の小・中・高等学校を中心に保存伝承活動に取り組んで、今日に至っています。

ばっけが中里七ツ舞に取り組むのは今年で19年目となります。

中里七ツ舞には以下の7つの役割があります。

| 先打ち | 先頭に立って進むべき方向を決断し、皆に示す |

| 獣や悪霊を払い、道を整えながら進む | |

| 薙刀 | 木々を切り倒し、獣を追い払う薙刀 |

| 太刀 | 田畑が荒らされぬよう見張りを行う |

| 杵 | 餅をつき、旅路の安全を祈願する |

| 扇 | 小鳥を弓で射ってごちそうをつくり、豊作を祈願する |

| おかめ・ひょっとこ | 皆に笑いを振りまき、心を慰め疲れを癒すひょっとこと、ひょっとこをリードするおかめ |

中里七ツ舞は踊りもさることながら、その衣装も魅力のひとつです。

踊り手は「袴払い」を意識して練習に取り組むほど、中里七ツ舞にとって“袴”とは重要なものになります。

袴を勢いよく払うことで躍動感が生まれ、見る人々を魅了します。

体の側面から浴衣の袖・裾部分(通称「羽」と呼ばれる)

と、背中の

おかめ・ひょっとこはほかの踊り手衣装と違い、それぞれ桃色、橙色の浴衣を身に着けます。おかめ・ひょっとこのかわいらしさが

この衣装からも伝わってきます。

これらの衣装は、ばっけが中里七ツ舞に取り組み始めてから代々受け継がれてきたものです。

烏帽子や

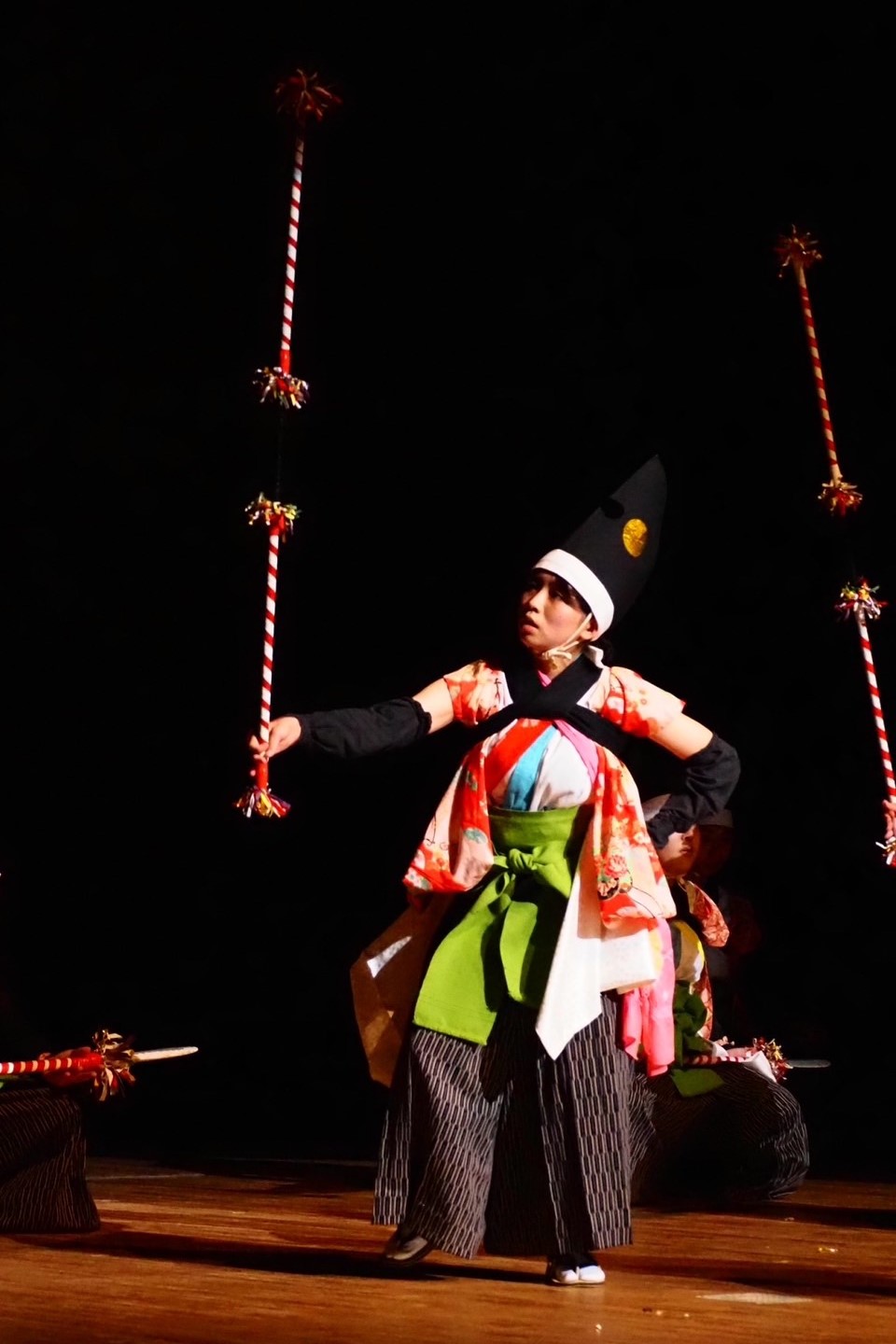

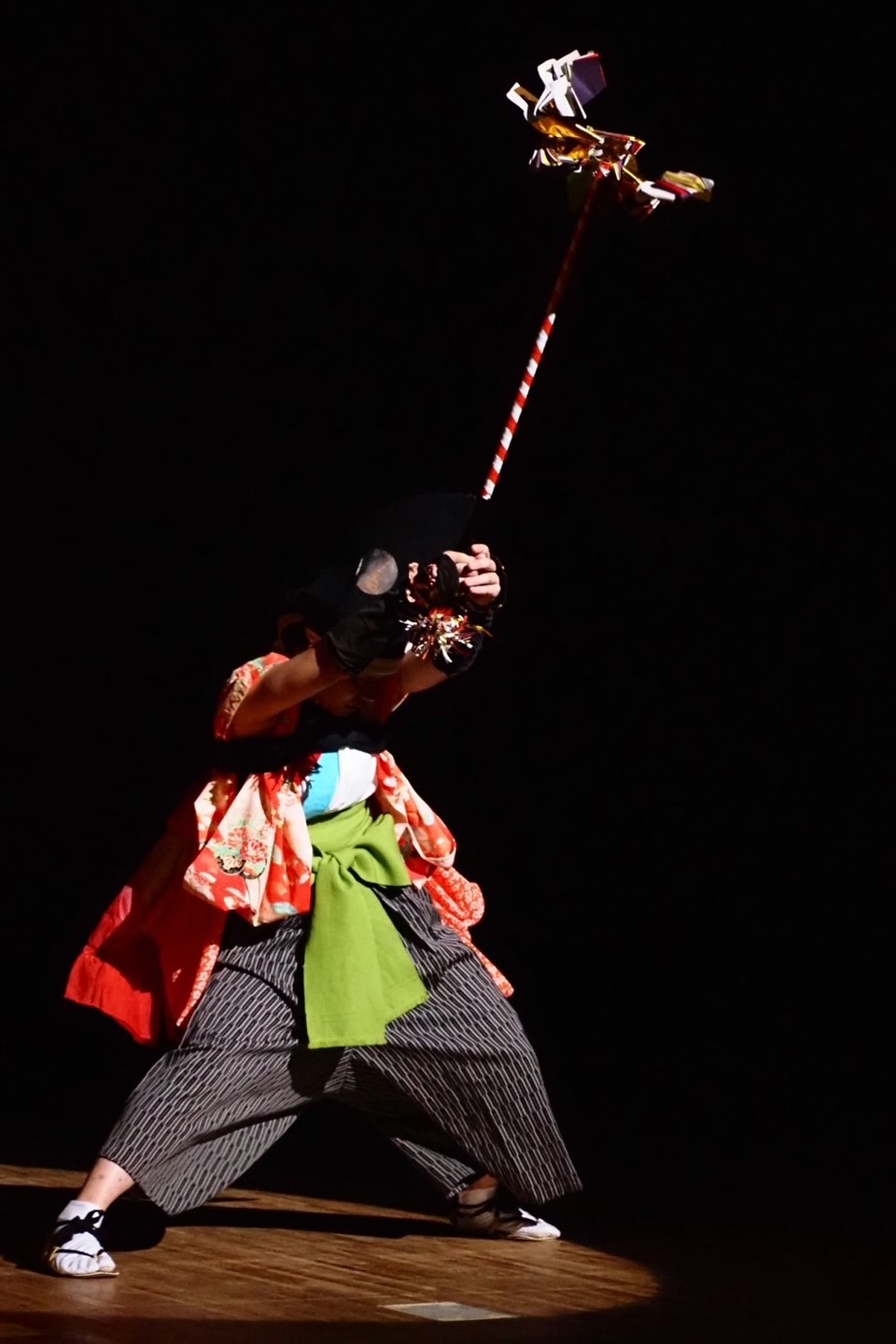

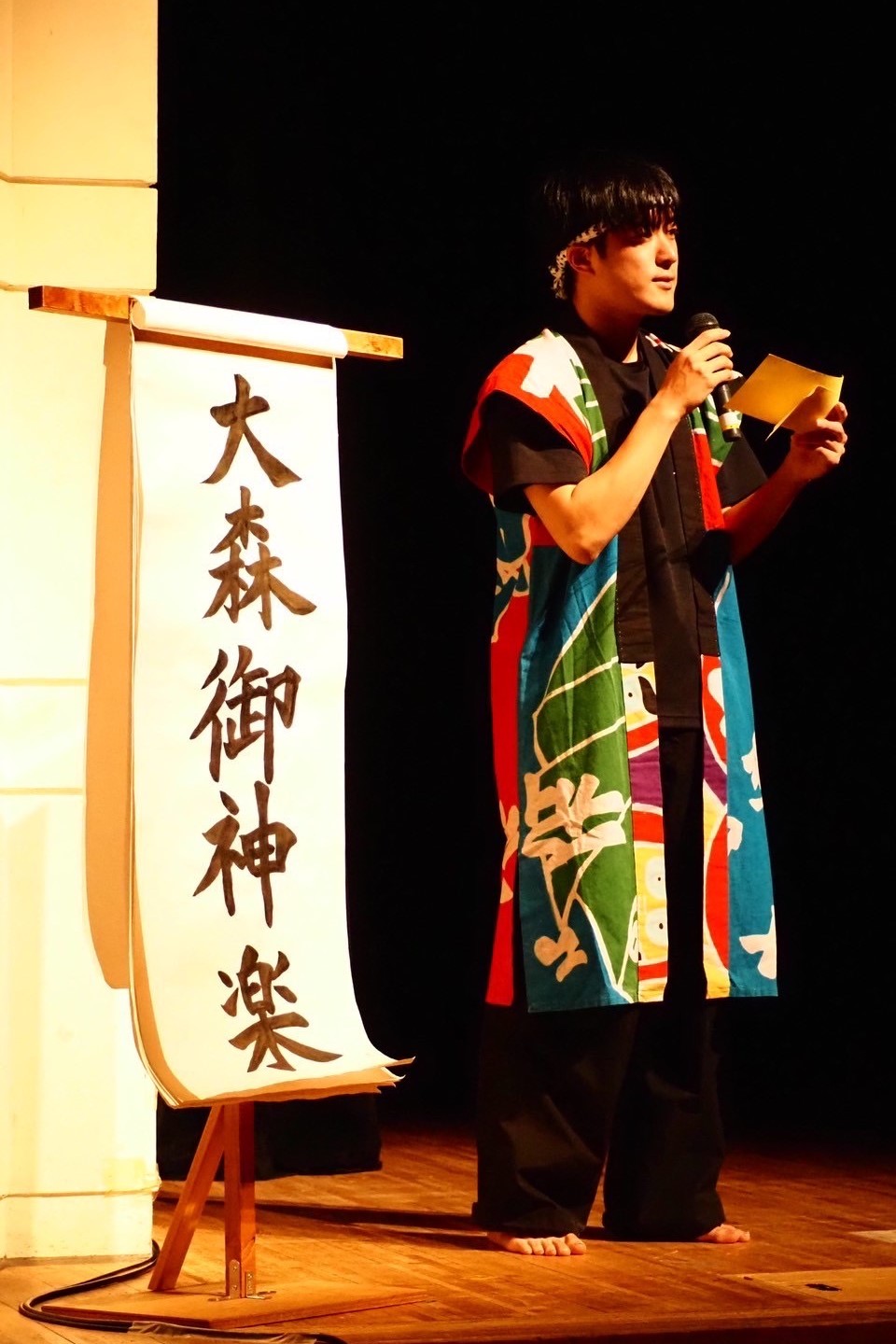

大森神楽は、1970年(昭和45年)7月に当時の衣川村立衣川小学校大森分校(現:奥州市衣川小学校に統合)の教諭佐々木久雄氏と、

当時の村の教育長で大原神楽の師匠小坂盛雄氏が中心となり、分校の児童に神楽を伝授したのが始まりです。その後、學校教育とかか

わり合いながら活動し、分校児童全員に踊り伝えられてきました。当時はラジオ体操のかわりに神楽を踊っていたというエピソードもあります。

そして1988年(平成10年)3月、少子化に伴い大森分校は閉校。それを機に地元に残る卒業生を中心に、大森神楽保存会として活動し始めました。

一関市山谷から伝わる三輪流の流れを継承し、南部神楽の一団体として活動しています。

現在も、衣川小学校の生徒や私たちばっけへの指導、イベントの出演などを通して神楽を伝承し続けています。

御神楽は古事記の神話『

御神楽の動きは。「抽象化された鶏の動き」を意味する「

私たちばっけが取り組んでいるものも

神楽のお囃子は、胴取り、笛、鉦の三つで構成されています。

胴取りは、わかりやすく言えば

太鼓です。神楽におけるお囃子の特徴の一つとして、舞手がお囃子に合わせて踊るのではなく、舞手に“お囃子が合わせる”という

点があります。舞手、お囃子が意思を通わせて、より良い神楽をうみだしています。

胴取りは太鼓を叩きながら唄を

話しています。歌詞は様々であり、その時の季節に合うものや、胴取りの好みで組み合わせています。

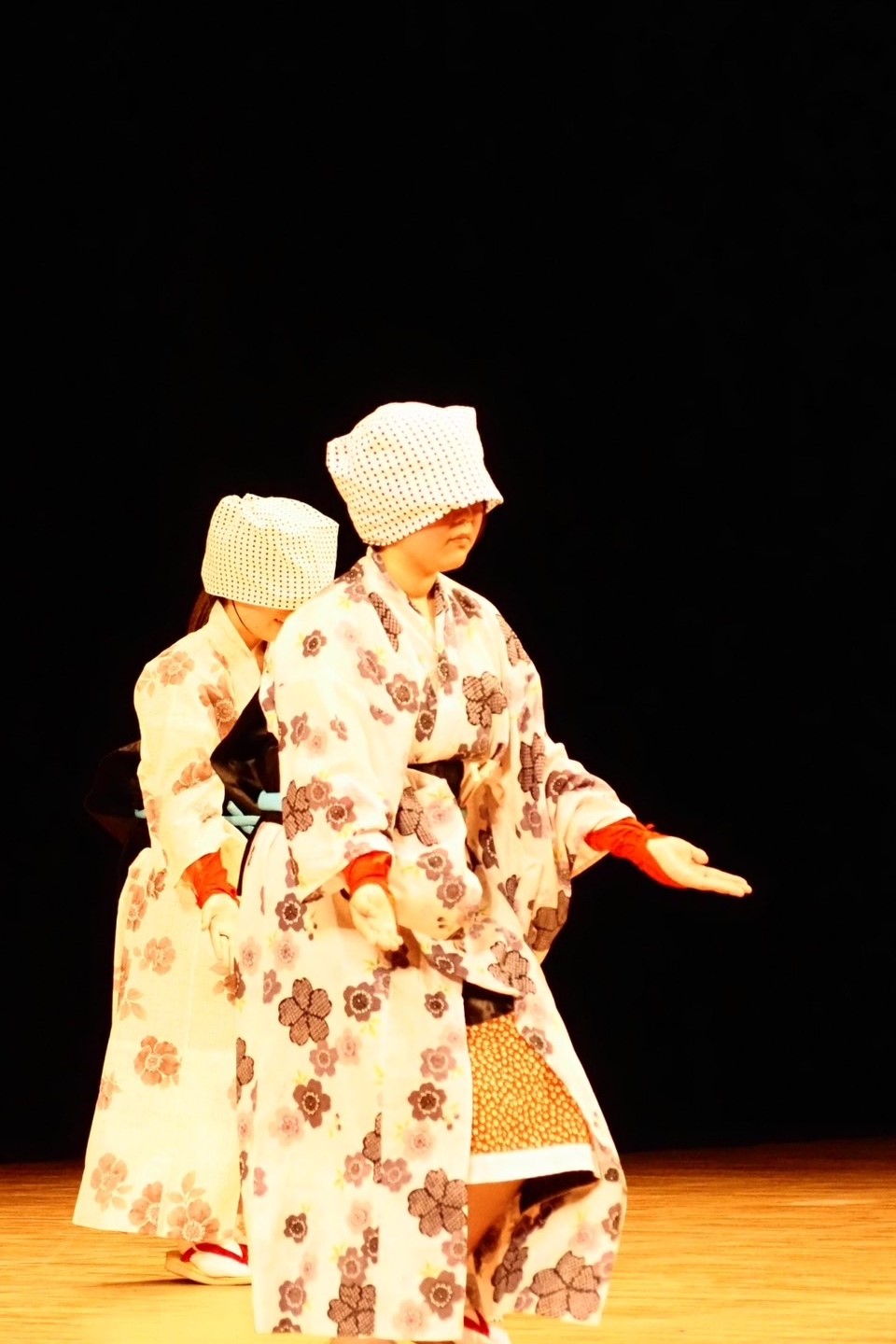

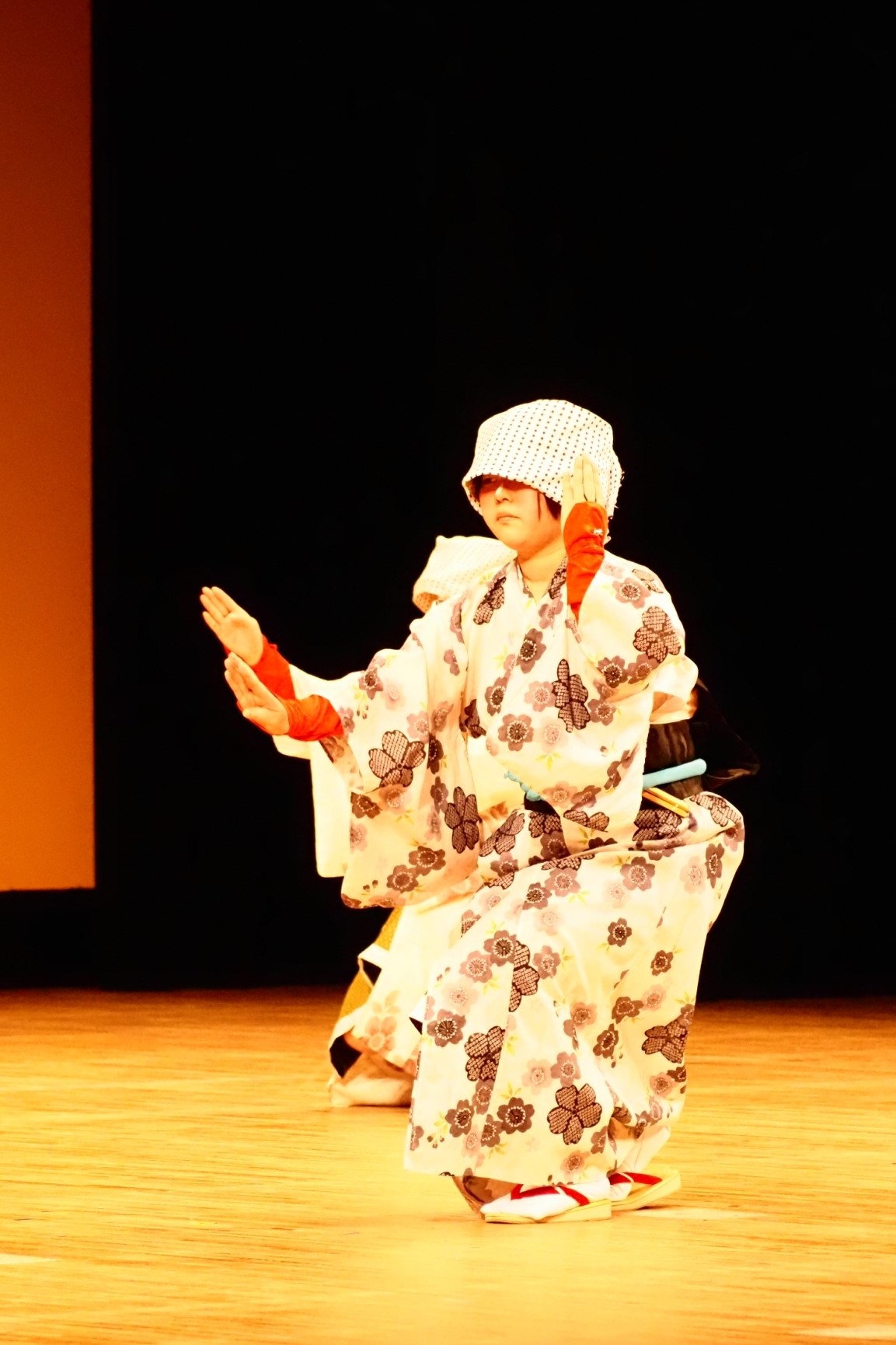

神楽は、浴衣を二枚羽織って袴をはき、上に着ている浴衣を一枚脱ぐ形式が基本です。そして、脱いだ浴衣を首に留め、赤帯でたすき掛け

をします。これは、鶏の羽を表現しており、踊っている間も羽のように揺れている様子が特徴的です。

そして、最後に袴の上から

色のついた帯でリボン結びをします。頭には鳥兜をかぶり、緑の帯を巻いています。

ばっけでは、浴衣の柄は統一ではなく、様々な

柄の浴衣を組み合わせて着ています。

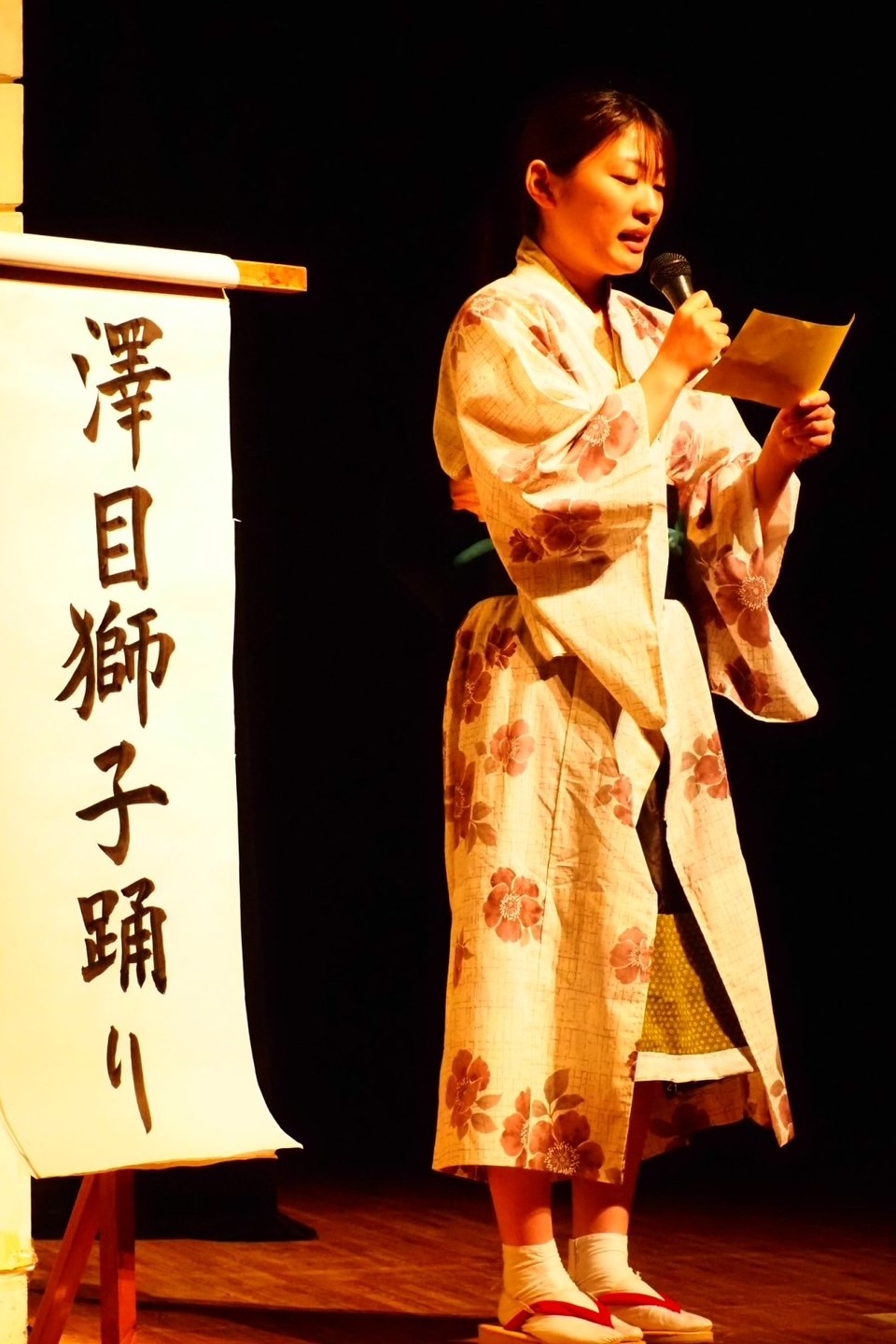

澤目獅子踊りは、岩手県盛岡市手代森澤目地区に伝わっている踊りです。起源はおよそ三百年以上前、すなわち正徳五年以前にも遡り、

天台宗と真言宗の流れを汲んでいることが伺われます。

澤目獅子踊りにおける"獅子"とは精霊であり、先祖の霊が訪れる盆に、

笛、太鼓、唄などで仏を供養し悪を退けるといわれています。また、親獅子と雌獅子による役踊りなどは、他界した人々を追慕する

感情を表しているといわれています。

現在では岩手に残る民俗芸能の一つとして、盛岡市指定無形民俗

文化財に認定され、奉納や公演会等で披露しています。

岩手県内に伝わる獅子踊りにはいくつかありますが、大きく分けると「太鼓踊り系」と「幕踊り系」の二種類です。

澤目獅子踊りは「幕踊り系」に属し、囃子と歌がけが別に別れて、獅子がそれに合わせて幕を振りながら踊るという形になっています。

奉納時の流れとしては、初めに行列で進み、橋や石碑、門、庭などに“

繰り返される“

尚、廻り踊りは輪を作り外向きに構えますが、この形は外(外敵や悪)から内(神仏信仰や民)を守る「型」であると伝えられています。

踊り手は、8体の獅子(親獅子、雌獅子、6体の雄獅子)、

主な演目については次の通りです。

・庭ならし

・

・廻り踊り

・中入

・花よみ

・七拍子

・四ツ踊り

・関所破り

・七くぎり

・雌獅子ぐれ

・礼踊り

踊り手を先導する堂前一人と太夫三人は、紋付羽織を着て、手には扇子と数珠を持ち、妻折り笠をかぶり、草履を履きます。

太鼓打ち、笛吹き、中踊りは、履は同じですが、手甲と脚絆をつけ、七色の腰帯を垂れ、太鼓打ちは両袖を抜き、笛吹きと

中踊りは片袖を残した着付けをします。

中踊りは、

一八は股引に草履、頭には頬かむりをして、腰には煙草入れを

ぶら下げるという格好で踊ります。

獅子は頭にカンナガラ、腰に脇差、

宮城県石巻市

起源は江戸時代、うち続く凶作に苦しめられた人々が、ある豊作に恵まれた年に、収穫感謝のお祭りで

思い思いの格好をして、喜び、踊り回ったのがはねこ踊りの始まりと言われています。その後、所作が整えられ

全国でも類のない「豊年踊り」として現在の姿が完成しました。

寺崎地区にはねこ踊りが伝わったのも、大正から昭和初期にかけてその永井地区から伝習したからでした。しかし

その際に、永井地区からは「全く同じ踊りを踊ってはならない」とされたため、どの集落のはねこ踊りも

同じものではなかったと言われています。

現在、他地域のはねこ踊りは昭和50年代に廃絶し、「寺崎のはねこ

踊」が今なお、踊りつがれています。

「寺崎のはねこ踊」は、四年に一度行われる寺崎八幡神社の祭礼にて踊られています。

この祭礼では、踊り手

のみならず、

現在は、毎年「ものうふれあい祭り」が開催され、はねこ踊りのパレードがメインイベントとなり、毎年千人以上の

人が踊りを披露する大変盛り上がりのある行事になっています。

国内だけでなくシンガポールやオーストラリア

での海外公演の実績も持つ「誰もが笑顔になる」民俗芸能です。

「寺崎はねこ踊り」には、3つの曲調を持つお囃子と踊りがあります。

1つ目は「

大太鼓、小太鼓を中心にしたお囃子のノリの良さは、最初はゆっくりから、そして徐々にスピード感を増していきます。

お祭りのパレードでも主体として踊られている曲です。

2つ目は「

「大漁歌いこみ」から所作を取り入れ、

もともとはねこ踊りとは別の踊りだったと言われています。そのため、「豊年囃子」という

別名も持っています。

3つ目は「

この激しさは、踊り手が豊作に喜んでいる様、つまり嬉しさの絶頂を表しています。

こうして3曲を順に踊り、最後は隊列を組みなおして

はねこ踊りの一番の魅力は「皆が喜んでくれること」。リズム良く体に響く太鼓や抑揚のある笛の音、扇の日の丸を見え隠れさせ

ながら踊りだす色彩鮮やかな衣装を着た踊り手に、皆の目を引き、皆を笑顔にします。演者も観客も一体となって楽しさを溢れさせる踊りです。

寺崎はねこ踊りの踊り手の衣装は、色柄模様が統一された襦袢を男子女子共に同じものを着用し、その下に化粧まわしを付け、

襦袢を着付けする際に両腰の布地を上げることで、少し前をはだけさせ化粧まわしを見せながら踊るのが特徴です。

また、女性は頭に手拭いを姉さんかぶりに、男性は顔を隠すように深く被り、白足袋に赤緒の草履、腕には青い小手(手甲)を付けます。

この小手は、以前は赤色のものを使っていましたが、「もっと派手な衣装にしたい」ということから、赤い襦袢の反対色である

青い小手を合わせるようになりました。

そしてお祭りの場では「神の氏子の印」として、皆鼻筋に一本に

これらの現在の衣装は1966年(昭和41年)、保存会が発足したときに作られました。

それまでは、女性は自分の持っている服から派手な長襦袢を、男性は親や姉妹の着物を着用して踊っていました。

化粧まわしも今では中央に日の丸の扇印が描かれていますが、以前は家紋のついた化粧まわしを使用し、皆その家紋を見せるように、

そして踊りやすいように少し前をはだけさせて踊ったと言います。

「ばっけ」では、部員それぞれが持ち寄った色鮮やかな衣装で踊らせていただいています。

北海道に伝わる有名な民謡「ソーラン節」。

かつて、江戸から大正時代にかけて、北海道の日本海側の沿岸で盛んに行われていたニシン漁。

その過酷な状況下で行われる漁を、他の漁師たちと呼吸を合わせることで乗り越えるために歌った「掛け声」が変化したことで生まれたと

言われています。

ソーラン節にもいくつか種類がありますが、ばっけで踊っているものは“北海道大学民謡研究会合唱団わだち”の皆さんとの交流によって、

教えて頂いた踊りです。

大漁旗から作られた法被とねじり鉢巻きを身に纏い、迫力ある太鼓と力強い唄に合わせて、息の合った躍動感あふれる踊りを披露しています。

熊本県に伝わる民謡の一つ「おてもやん」。

由来は、江戸時代末期にお座敷歌の「熊本甚句」として発祥したとも言われています。

明るく、活発である一方、恥ずかしがりやな一面も持つおてもやんが、結婚をすることで妻として成長していく様子を描いたものです。

その姿を陽気なリズムと、ユーモアあふれる熊本弁の歌詞にのせて歌っています。

部員は自前の黒や紺の浴衣に、そろいの赤い帯と前掛けを身に着け、嫁入りしたばかりのおてもやんを歌詞と結びついたかわいらし踊りで演じます。